目次

世界中のダイバーの力で海洋ゴミを削減

変化のためのダイビング

ダイビング、海水浴、日常の散歩コース、美味しい魚介類を食べる等、海は私たちの心を癒し、楽しませてくれる大切な存在です。そんな美しい海をこれからも守っていくために、海洋ゴミ問題やマイクロプラスチック問題、サンゴ礁等の絶滅の恐れのある海洋生物の保護・保全について一度考えてみてみませんか?

PADIでは、海洋における保護・保全活動をサポートするための様々なコースがあります!私たちと一緒に、サステナブルなダイビングを楽しみましょう!

プロジェクト AWARE財団とは

1992年に設立された、ダイビング業界をリードする非営利の環境保護組織です。

プロジェクトAWARE財団のオフィスは、アメリカ合衆国、イギリス、オーストラリア、スイス、日本にあり、世界の175の国の水中資源の保護に協力しています。

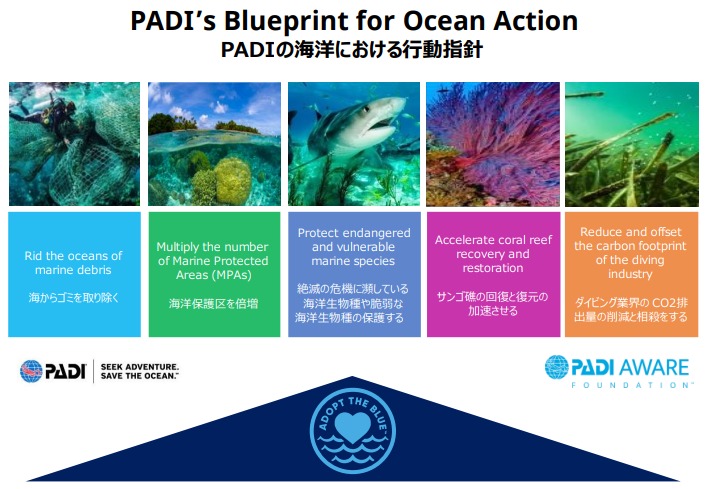

国連総会において決議された、「2021年から2030年までの期間を持続可能な開発のための国連海洋科学の10年とする」という宣言と共に、これを支援する「PADIの海洋における行動指針」を基礎として、教育、運動支援、行動を通して水中環境保護に取り組んでいます。

日本の主な活動内容

ダイバーや水辺の環境保護に興味のあるボランティアの方たちとの協力体制で水中環境問題に取り組んでいます。

●AWAREをテーマとしたPADIスペシャルティ・コースの開催

→海の環境を守るために必要な知識やスキルを身につけられるコース。

(ダイバーでなくても受けられるコース有)

▶プロジェクトAWARE ▶ Dive Against Debris ▶水中ナチュラリスト

▶ サンゴ礁の保護 ▶魚の見分け方 ▶ サメの保護

●PADIプロメンバー主導による水中と陸上の清掃活動

→クリーンナップ用ゴミ袋の作成と提供

・「バイオマスプラスチックペレット」を使った、米率70%のゴミ袋(特許取得)

・「古古米」:政府の備蓄米で古くなったものや、様々な理由で食用に適さないお米

・化石原料系プラスチック製品と比較するとCO2排出量を約30%削減できるエコ製品

→セイコー プロスペックス Save the Oceanシリーズの売上の一部を寄付

●陸上のごみ拾い活動(NPO法人 海さくらとの取り組み)

→海水・淡水域の水中環境保護に直接関連する活動を行う様々なNPO、研究所、個人に対して助成金を提供(PADIメンバーの海洋保護への取り組み、教育、発信を加速させるための支援プログラム)

などなど・・・

2024年限定AWAREカードのデザイン(アオウミガメ)

● 発行開始:2024年2月13日(火)到着分より(PIC/PICオンライン申請の場合)

500円(またはそれ以上)の寄付金をいただきますと、認定カードをプロジェクトAWAREデザインのカードにて発行させていただくサービスです。

海を救うための10のヒント

行動を起こそう

SNSやメディアで紹介される情報は、ほんの一部分です。「実際に見る」ということが大切です。サンゴやウミガメなど、海洋生物についての知識はあるでしょうが、それだけではなく、実感として知ることで、人生がより豊かになります。

マスクをつけて、タンクを背負い、海中世界を覗いてみて下さい。サンゴの美しさ、生きもの達の可愛らしさ、面白さを感じることができたなら、それが、海を守ることに繋がる第一歩です。

そして、ぜひ身近な海に何度か足を運び、海中の四季を感じ、慣れ親しんでみて下さい。愛着がわき、この海を守りたいと思う気持ちが、海洋環境保護の原動力となります。

野生生物を尊重しよう

模範となる行動を実践しましょう。「触らない(持たない)(乗らない)」「餌をやらない」「追いかけない」

(餌をやらない理由)①人に依存して生きるようになる

②繁殖行動を妨げたり、攻撃的な行動のきっかけになる

海の中の問題だけでなく…↓

(例1)餌が容易に手に入るために、本来遠方にわたっていくはずの渡り鳥が渡りをやめる

(例2)餌やりの結果、ユリカモメなどの繁殖地のロシアや極東地方では越冬に成功した個体が急増したために餌が不足し、他の鳥の卵や雛を大量に捕食する(引用:市川市HP)

浮力の達人になりましょう

浮力コントロールスキルを身につけ、繊細な水中環境を損傷することを防ぎます。

★中性浮力を上達させるならこのコース▶PPB(中性浮力を極めるコース)

・適切なウエイト量

・自然環境やダイバーに接触しない

・水底の堆積物を巻き上げない

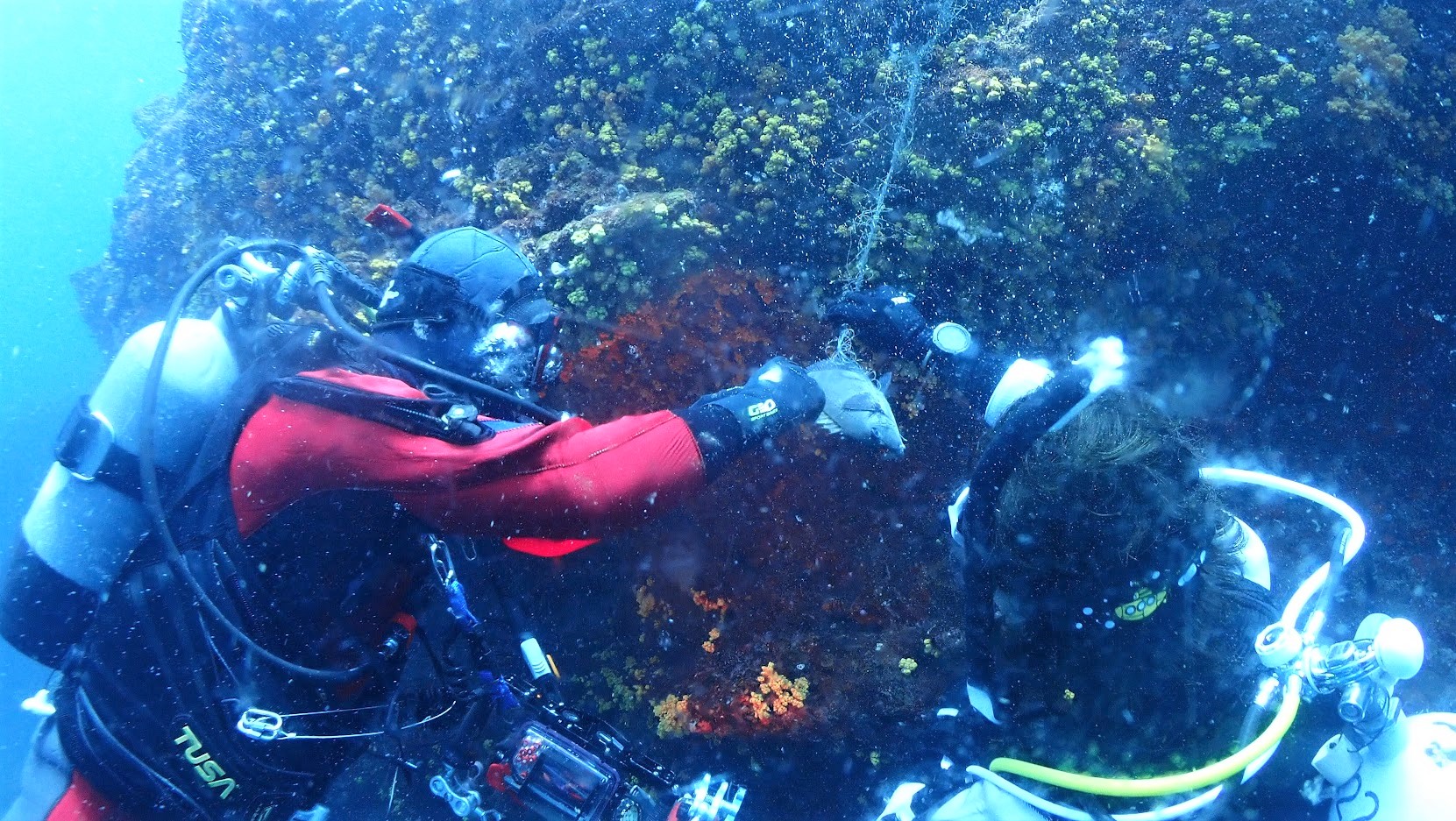

・ゴミを回収してメッシュバッグに入れる際、バディの位置取りや体の姿勢を常に意識し、必要ならそれを正すようにする

・自分の装備がすべて流線型になっていて、ブラブラしているものがないことを確認する

自然に敬意を払った動画や写真で伝えよう

海洋環境が直面する問題や、正しい野生生物との関わり方を伝えることで、自然保護を支援します。

残していいのは泡だけ、取っていいのはゴミだけ

生態系のバランスを崩さないために、何も痕跡を残さないようにしましょう。

遊ばせてもらった場所にはポジティブな影響を与えましょう。

↓網に引っかかるニザダイを救出(元気に泳いでいきました)ゴースト・ギア=漁具の幽霊

市民科学者になろう

PADIのダイバーたちは、市民科学者としてDive Against Debris調査に参加したり、Dive Against Debris スペシャルティコースを受講することにより、画期的な新しい研究に重要なデータを蓄積する事に貢献できます。

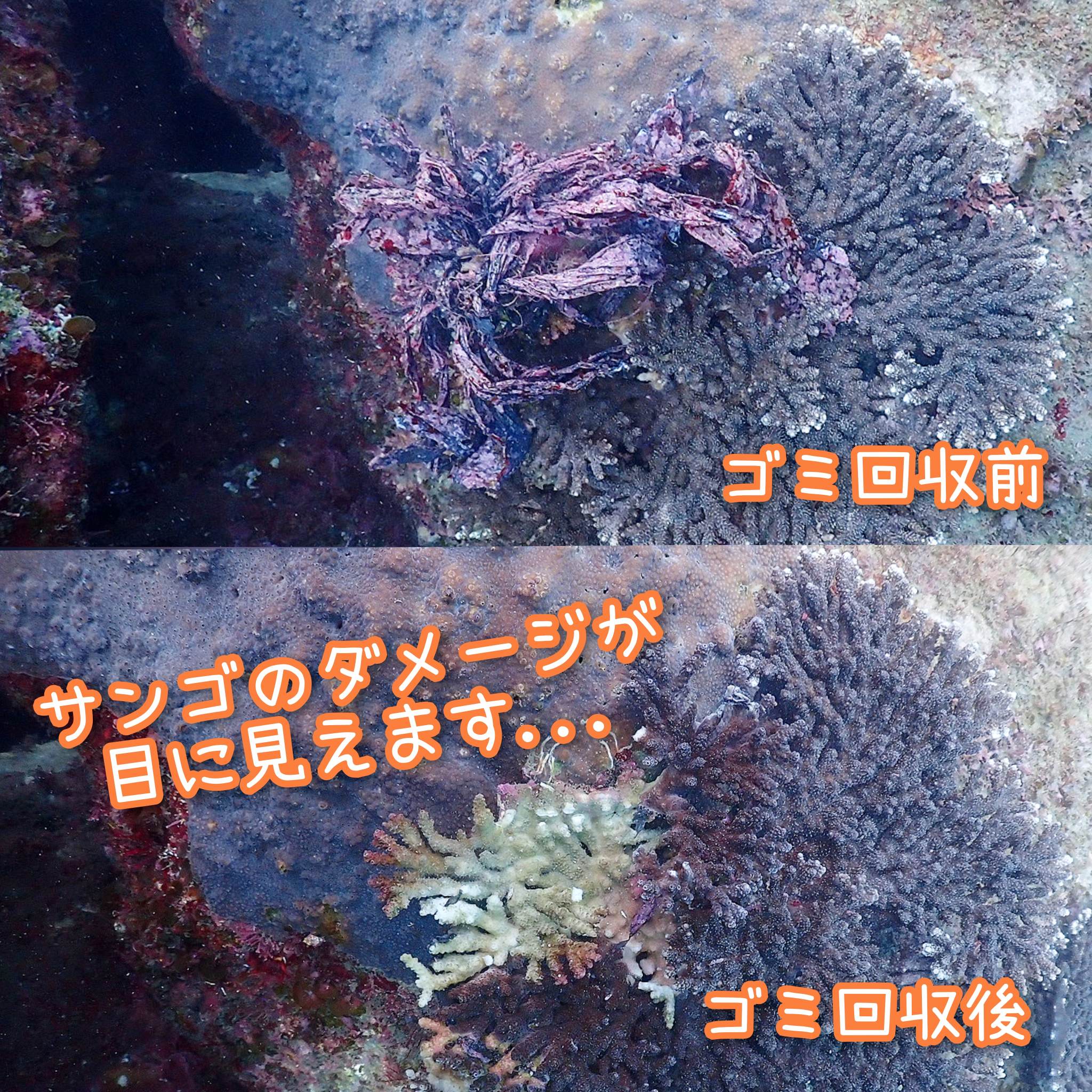

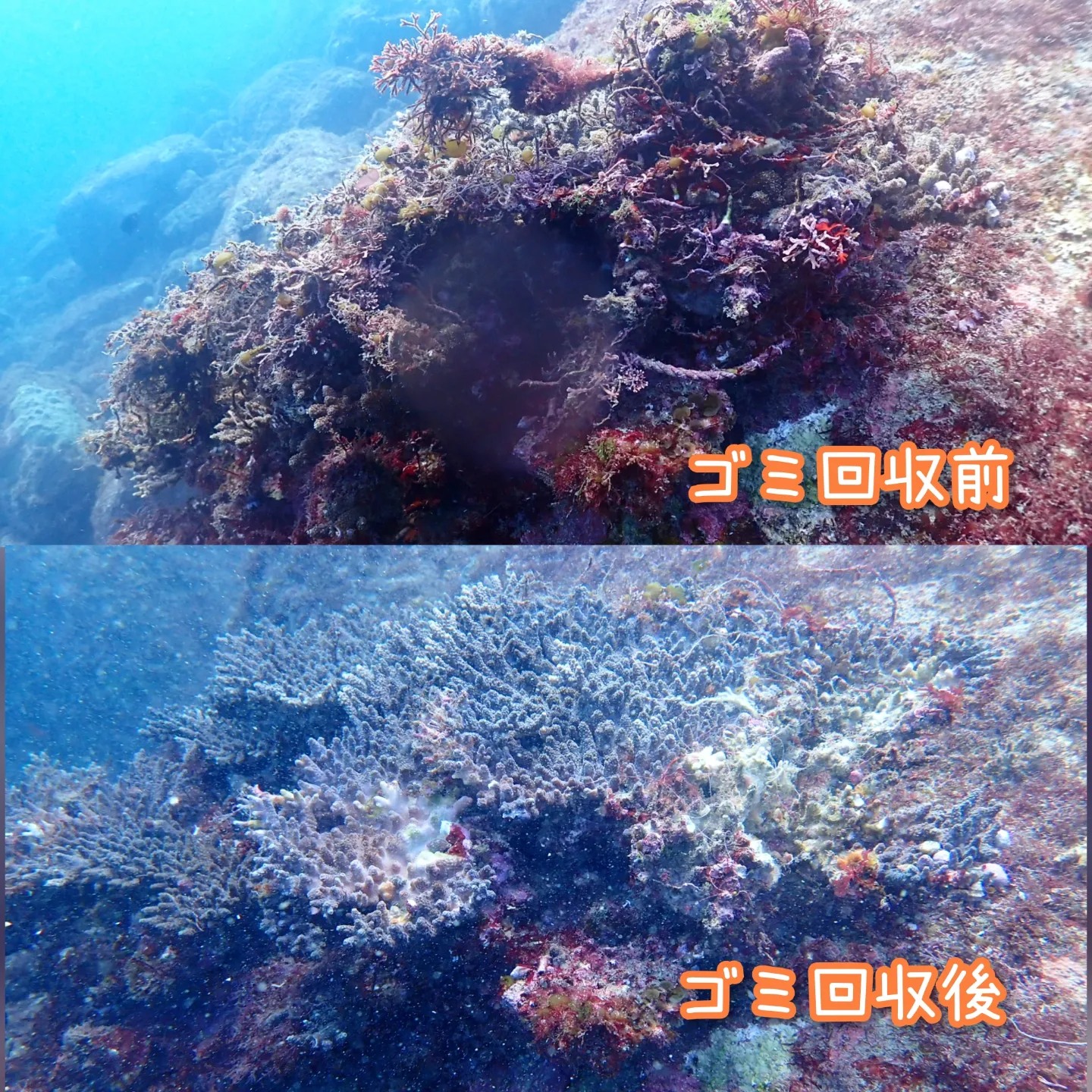

↓サンゴに絡まるロープやビニール袋、回収前と後

エコ・ツーリストになりましょう

社会的・環境的に責任ある運営をしている施設やダイブショップを選びましょう。

「私が変わる」自然の美しさ・奥深さに気づき自然を愛する心が芽生え、

地球環境問題や環境保全に関する行動につながっていく。

「地域が変わる」 地域固有の魅力を見直すことで、地元に自信と誇りを持ち生き生きとした地域になる。

「そしてみんなが変わる」私たちの自然や文化を守り未来への遺産として引き継いでいく

活力ある持続的な地域となる。

まさに今、私たちが、未来のためにできる取り組みのひとつです

(環境省引用)

恩返しをしよう

PADI DiveAgainstDebrisコースなどに参加する、寄付、募金活動に参加する。

私たちと一緒に活動しよう

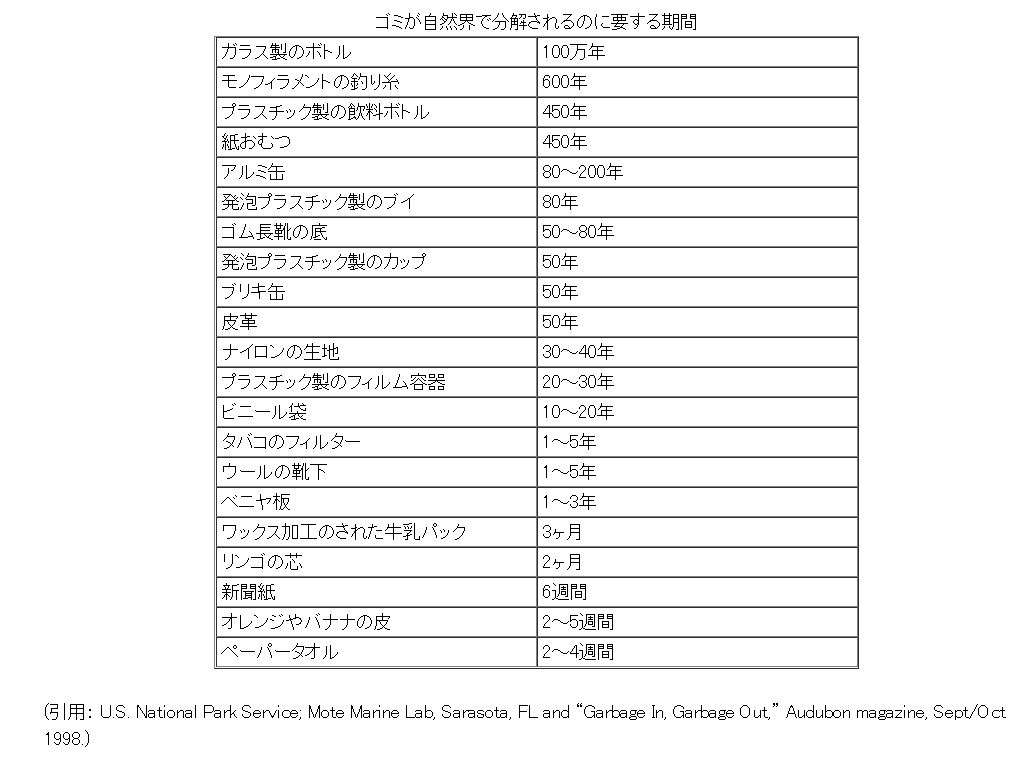

ゴミが自然界で分解されるのに要する時間

引用:https://www.padi.co.jp/visitors/aware/tilitsgone.asp

海洋ゴミの定義

海洋ゴミとは海洋にある私たちの廃棄物である。耐久性のある、生産されるか加工された個体の物質で海洋あるいは沿岸環境に捨てられるか処分されるか、遺棄されたものと定義される。海洋ゴミは人が作ったか使ったもので、海や河川、あるいは海岸に故意に捨てられたもの:河川や下水、大雨の水、風と共に海に間接的にもたらされたもの:あるいは、誤って失くしたもの、例えば、荒天のために海で失くしたものなどから成る。

私たちの海洋には2025年までに2億5,000万トンの廃棄物が流れ込んでいると推定されている。人口増加に伴う廃棄製品によって私たちの海の惑星は窒息して死につつある。